【编者按】市场化城市更新项目实施率低,被某些地方政府认为是市场化城市更新实施模式的一个缺点。比如,广州就在考察学习了杭州的做地模式后,在广州也开始用行政化的做地模式来代替市场化的城市更新。行政化做地模式就一定能提高城市更新的实施率吗?本次,笔者就从一个长孵化周期的工改案例来一探究竟。

南和通讯及南岭地块城市更新单元项目(以下简称案例项目)位于深圳市龙岗区南湾街道,东临马鞍山公园,南临布沙路,西靠开放街,北近南岭村。拆除用地面积58297.5平方米,地上现状建筑物面积69791.98平方米。项目范围内有两个权利人。南和通讯公司拥有土地面积55041.66平米,占94.4%;南和通讯拥有建筑物面积63911.26平米,占91.6%。

如果以案例项目范围内最大业主南和通讯2012年挂牌招选开发商作为项目启动标志的话,项目推进至今已11年多。案例项目于2016年立项,更新方向为M0,申报主体是深圳天安数码城发展有限公司。后续于2017年12月单元规划草案公示,于2019年1月正式获得单元规划批复。单元规划批复后至今未确认实施主体,项目范围内建筑物未腾空拆除,处于一般使用状态。

就是这样一个一般被业界认为单一主体、且工改工的项目,为何推进至今超过11年,尚未确认实施主体?

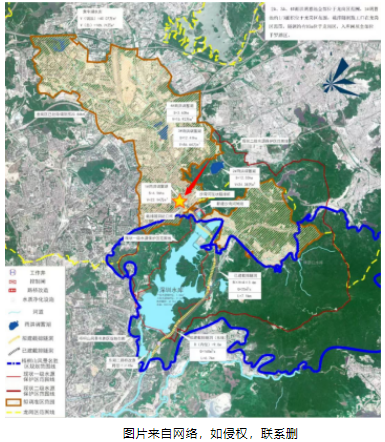

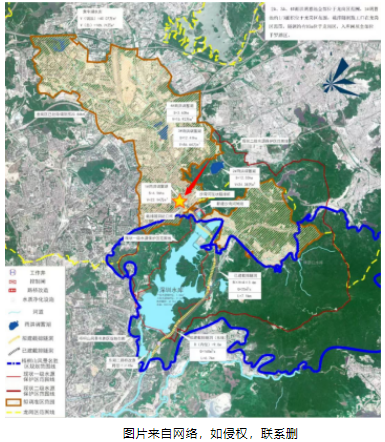

南湾街道辖区面积25.06平方公里,其中有约19.56平方公里位于二级水源保护区范围内。二级水源保护区会对开发建设活动形成一定影响。

根据公开信息,2021年3月,广东省政府审批通过了深圳市二级水源保护区调整方案,包括案例项目在内的南湾街道众多二级水源保护区域拟调整为准保护区。但调整方案需待沙湾河截排工程完工并经省政府验收后生效。沙湾河截排工程已于2023年11月份开工,预计2027年后完工。

根据笔者掌握的信息,二级水源保护区只是不能进行高强度开发活动(案例项目单元规划批复的容积率仅4.2,可能就是这一原因),不能进行有污染物排放的建设项目,并不是不能进行任何开发建设活动。案例项目的立项、单元规划批复均在二级水源保护区限制存续期间。特别是单元规划批复,可以视为政府的行政许可。行政许可既已作出,按批复规划实施,就是建设方的权利了。与案例项目相距不到300米的樟树布旧村改造项目(万科公园里),就是在二级水源保护区限制存续期间建成并入市的。

因此,笔者认为,二级水源保护区的问题可能不是造成项目进展缓慢的核心原因。

案例项目的北面,马鞍山半山腰有个建于上世纪90年代的老旧小区南和花园,占地面积仅4000多平米,地上仅有A、B、C三栋房屋,有160户人家。该小区原为南和通讯老职工的集资房。

南和花园两面临山体高切坡,一面临陡坡,长期与南和工业区共用出入口和工业区内的公共设施。但就是这样一个有更新必要性的小区,在2016年案例项目立项时,没有按片区统筹的思路纳入案例项目的更新范围。随后立项的南岭村土地整备利益统筹项目,自然也不会把其纳入改造范围。时至今日,南和花园成为了一个被遗漏、被忘记、无法单独更新的角落。虽然南和花园在规划草案公示阶段向政府相关部门提出了强烈抗议,但仍然未能组织案例项目的单元规划于2019年1月获批。

其实,南和花园的遭遇,在深圳城市更新的历史上并不是孤例。如宝安区新安街道的惠中宿舍楼,也是类似情况。目前,华联厂区城市更新已建成入住,惠中宿舍楼被遗留下来,难以单独更新。

龙华区第三工业区项目,也是因为怕小业主拆迁搞不定,而绕道走,形成了更新天窗。

以上更新碎片化形成的遗留区域,都有个共同特点,只要单元规划获得政府正式批复,遗留区域的业主是无法阻止临地更新项目的实施的。前面说过,从法理上来说,单元规划一种行政许可,只要单元规划获批,就无法阻止规划的实施,除非遗留区域的业主以实体权利受侵犯,政府作出的单元规划行政许可不当为由,要求政府撤销不当行政许可。

综上,笔者认为,更新碎片化形成的临地纠纷,也不是案例项目推进缓慢的核心原因。项目范围内,一个单一业主占地面积和地上建筑物面积均超过90%,一般在业界都会被认为是单一业主项目,往往被认为不存在拆迁问题。但笔者认为并不如此。

案例项目范围内内南和通讯的物业,虽然土地用途为工业,但地上建筑物的实际用途却非常复杂,如有的房屋改成了商铺和公寓,有的房屋,其实是按单元式住宅设计和使用的,还有些直接是按别墅式整栋住宅设计和使用的。这些建筑物是否存在私下转让,是否存在以租代售,是否存在长期租约,为未可知。

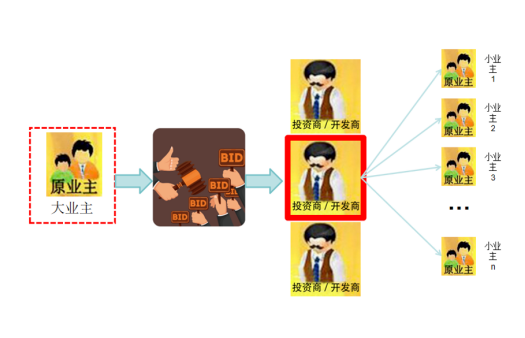

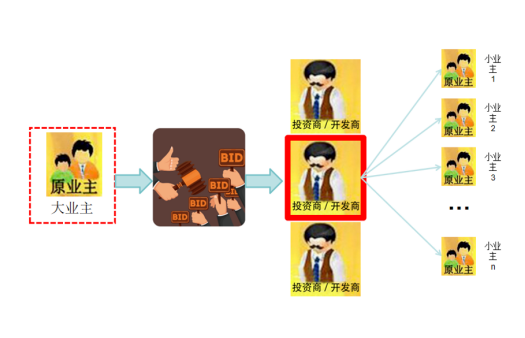

案例项目范围内存在一块南岭村的土地,地上建筑物的用途基本上用作商业,且商业气氛非常旺。南岭村的房屋按南和招选开发商时确定的统一拆赔标准向南岭村赔付,恐难以获得南岭村村民的认可。毕竟,在项目推进中,南岭村股民经表决通过的,只是同意将南岭村地块纳入拆除范围,并同意由天安数码城公司进行申报。至于确定南岭村资产权益的拆赔标准,肯定是需要南岭村股民再次表决的。在一二级联动的城市实施模式下,原业主的拆迁工作往往由大业主启动,开发商实施。具体来说,就是大业主招选引进一个合作开发商,在招选时,和开发商谈好大业主自己的保底拆赔标准和规划溢价分享方式。剩余小业主的拆迁工作交由开发商自己开展,是否成功与大业主无关,风险也由开发商自己承担。由于在这种仅仅保障了大业主利益最大化的机制下,往往很多拆迁卡在小业主环节。案例项目的拆迁工作可以说就是这样开展的。

综上,根据笔者的经验,拆迁难应该是本项目推进缓慢的一个重要原因。

案例项目2016年立项,2017年12月单元规划草案公示,2019年1月获正式单元规划批复。单元规划批复后,按照一般的项目运作逻辑,就是做拆赔谈签,然后确认实施主体。从2019年1月至今,已4年多,尚未完成房屋腾空移交和确认实施主体。如果从这个角度,项目好像是卡在拆赔谈签,但也许这只是表象。按照戴德梁行的数据,深圳甲级写字楼的租金从2019年1季度开始逐渐走低,而空置率开始越来越高。这一时间恰好和案例项目的单元规划批复时点重合。

案例项目的更新方向是M0,在深圳的城市更新操作中,M0其实就意味着类似办公物业。从2019年一季度至今(2023年12月份),深圳写字楼走出了单边下跌行情,估计还会继续下跌。这就意味着,案例项目的单元规划批复的业态方向,目前已不适合现在的市场行情。

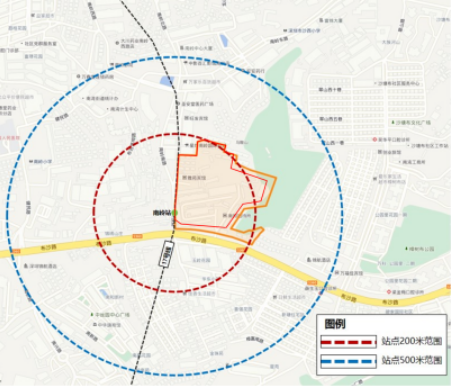

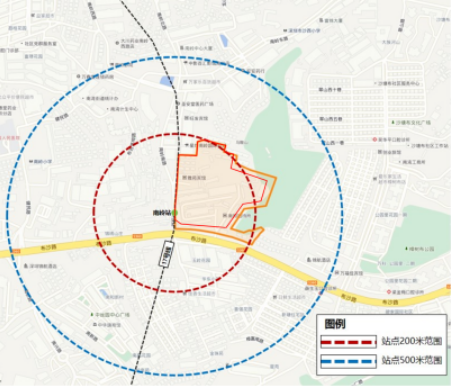

案例项目在立项和单元规划批复时,地铁17号线在远期规划中确定的线路走向虽然也显示经过项目边缘,但由于是远期规划,在立项和单元规划审批中并未考虑地铁线路对项目的影响,未为地铁线路预留贡献用地。2022年8月份,地铁17号线被纳入了地铁五期建设规划(2023-2028),明确地铁17号线南岭站设在项目边缘,由此,案例项目的大部分用地范围位于地铁站点200米范围内。

目前,在地铁站点周边,一般采用高密度的TOD开发模式,方能实现土地价值的最大化。而项目所在区域被调出二级水源保护区,也为项目地块的高密度开发打开了机会之窗。目前深圳流行,政府大力支持的工业上楼项目中,可以配置不超过30%的住宅,有许多原来以工改立项的更新项目,纷纷调为工业上楼项目。而地铁17号线南岭站站点的出入口、冷却塔、风亭等交通设施是否需要案例项目额外移交贡献用地,也未可知。总之,原批复的单元规划已不适应目前的市场环境,案例项目涉及的各主体,是否会谋求已批规划的调整,也未可知。也许,这才是本案例项目进度迟缓的核心原因吧。

城市更新项目实施中,批复的单元规划,确定了总可赔可售蛋糕的大小,也明确了项目市场主体及权利主体与城市公众之间的利益分配格局。单元规划调整,是否会带来更长周期的利益博弈,从而使项目进一步延误,也未可知。

按城市更新网数据库统计结果,并经近两个月的案例研究佐证,深圳市场化城市更新项目的实施率,如果以立项的项目数为基数,在40%左右;如果以市场化启动的项目数为基数,在20%左右。但应该知道所谓城市更新项目的实施率,就是以成功确认后期开发主体为标志,也就是说,城市更新项目的实施率,实际上是城市更新项目前期孵化的完成率。城市更新项目的前期孵化,是一个目标不确定的过程。也就是说,在孵化启动之前,规划指标、业主拆赔诉求、政府贡献诉求等这些都处于不确定状态,利益平衡的最终状态在孵化完成之前,谁也无法提前完全确定。因此,孵化的过程,就是一个把一系列不确定状态变成确定状态的过程,在业界俗称“排雷”。这些“雷”,在笔者看来,实际上就是风险。城市更新孵化过程,要面临着许多风险。政策风险,如近几年城市更新政策在行政化与市场化之间的摇摆;审批权在市级政府与区级政府之间的收与放。上层次规划变动风险,比如前文提到的地铁建设规划变动、二级水源保护区变动等。在深圳2016年就有一个例子,当时建设部下深圳检查,发现有许多法定图则(深圳审批)和城总规(建设部审批)相冲突,按照下层规划服从上层规划的原则,许多法定图则要进行批量调整,由此,许多当时处于孵化阶段的项目延误了一年多。还有众所周知的拆迁风险,特别是在项目涉及到多个小业主时,由于小业主的诉求分散,且容易处于非理性状态,小业主的拆赔意愿能否整合归一,以及整合归一到什么程度,在入局之前,谁也无法准确确定。还有谁也无法规避的市场风险,比如现在有多个城市,在前期投入了天量资金,由国央企垫资做成了一座座新城,在当前的市场行情下,地却卖不出去,就是市场风险的典型反映。这些风险不会因为孵化主体身份是民企或国企而完全消失。因此,行政化的做地,同样也会面临这些风险。许多极力提倡行政化做地模式的人认为,行政化做地模式采用刚性的拆赔标准、标准化的拆迁工作流程,从而会大大提高拆迁的效率。笔者并不认同这一说法。行政化做地的本质是国企代表政府由国企垫资征地,征完地后交由政府收储,政府把收储的净地拿到招拍挂市场上出售。这一过程,站在土地增值收益分配的角度,实际上是政府独享了存量土地再开发中的规划溢价和竞争溢价,在民权意识日益觉醒的今天,是否能够得到原业主的认同,尚未可知。即使国企代表政府,动用威权迫使原业主接受一个较低的、统一的拆赔标准,那也意味着国企和政府头上的社会稳定风险会大大增加。另外,做地模式可能伴随的地方政府债务风险也如影随形。在笔者看来,只要经过政府收储,那国企主体垫资回报的支付责任必然落到地方政府头上。如果地方政府用不与卖地收入挂钩的财政资金向做地主体支付做地回报,那形成的是政府明债;如果政府用卖地收入向做地主体支付做地回报,那形成的就是政府隐债。在中央严控地方债的今天,对于垫资的国企来说,一旦被中央政府认定某个项目的征地垫资中涉及地方债,就可能意味着国企垫资无法回收的风险。综上,笔者认为,行政化的做地面临的风险并不比市场化的城市更新面临的风险低。政府、国企相比于民企来说,肯定属于风险厌恶型的。政府强推行政化做地,市场化城市更新依靠社会公众和社会资本(主要是民营资本)的力量,可以同时启动5000个城市更新项目,而可能行政化做地,基于风险厌恶,只能同时启动500个项目。按市场化城市更新20%的实施率,也有1000个项目的固投落地。即使500个做地项目的实施率是80%,也只有400个项目的固投落地。这样看来,行政化做地模式就单个项目来说,实施率是变高的,但对于整个城市更新来说,实施率其实是降低了。深圳2016年-2023年旧住宅区的棚改历程,已充分说明了这一点。

其实,行政化做地并不是一个新东西。在珠三角市场化城市更新试点之前,全国存量土地上的再开发,就都是行政化做地。不过,那时承担做地职责的城投平台可以用毛地融资作为征地的资金,而现在的做地国企只能使用自己的资本金(现在中央严禁未完成收储的土地融资)。其实,城市更新走到今天,城市更新的实施模式已经过了三次迭代:第一代,政府主导模式,核心是“征地+净地招拍挂出让”;第二代,市场主导模式,其实就是开发商主导,核心是“一二级联动”;第三代,政府、市场、社会多元参与合作模式,这种模式的核心是一二级分离,不过一级仍平等地向所有市场主体开放。其实,这种模式已有萌芽,如前期服务商模式,统筹主体模式,在笔者的第三代模式实操实践中,更喜欢把它叫做城市更新孵化模式。只不过第三种模式目前都处于探索状态,尚未形成公认的定式。

目前,在当前的房地产大环境下,承担了第二代模式最重要投资主体和操盘主体的开发商因为自身原因,纷纷退出前期孵化。遗憾的是,珠三角这个全国唯一进行市场化探索的地区,没有向着第三代城市更新实施模式探索迈进,却有调头重走第一代城市更新实施模式的迹象。如果最终真这样,笔者对目前中央寄予厚望的城市更新的前景,并不能感到乐观!